成山堂書店の書籍紹介

井田寛子の気象キャスターになりたい人へ伝えたいこと

船体運動 操縦性能編(改訂版) 船舶海洋工学シリーズ3

安川宏紀 芳村康男 共著

「真っ直ぐ走る」、「曲がる」、「止まる」に代表される操縦性能は、一般に、平水中を航行する船の操舵ならびにプロペラの操作に対する運動応答性能を指します。

本書は、加減速を伴う直進運動、プロペラ逆転停止運動、針路変更時の運動、大舵角時の旋回運動、zig-zag運動、港での離着桟運動等の操縦運動について、できるだけ統一的に理解できるように整理しています。

【まえがき】より

本書は、船の操縦運動について述べたものである。船の操縦運動についての知識は、船の運航者や設計者にとって不可欠である。

船の運動性能は、耐航性能(seakeep……

造船工作法 船舶海洋工学シリーズ9

奥本泰久・大沢直樹・青山和浩・後藤浩二・尾田 逸人・田崎泰博・津川博光・中山祐蔵・野口千年、濱田雄二 共著

造船工作の全体的流れ、工作・造船の要素技術、各種の工場設備、生産管理の概要と工程計画・管理の技法、造船における品質管理について説明。さらに、進水工作法、安全衛生、現図について詳説。

若手造船技術者の自習教材、船舶工学を学ぶ学生に最適のテキスト。

【まえがき】より

造船は、鋼板構造の部品切断・接合・組立て・ブロックの搭載、ならびに部品・機器・装置等の配置・据付けを行う総合組立産業である。1975?1977年に日本造船学会鋼船工作法研究委員会(以下で「工作法研究委員会」と呼ぶ)が編纂した「新版 鋼船工作法」(以下で「原版」と……

船体運動(耐航性能編) 船舶海洋工学シリーズ4

柏木 正・岩下英嗣 共著

自由表面船舶流体力学の理論は先達の努力によって築き上げられてきた大変「美しい」理論。それに気付き魅了され始めると船舶耐航性理論を理解するのは意外とた易いかもしれません。

本書は、波浪中での船体運動理論をこれから学ぼうとする大学生や大学院生、あるいは船舶海洋関連企業で船舶や浮体の波浪中性能の仕事に携わる人たちを対象として、必要な知識や理論をまとめたテキストです。

【まえがき】より

船の運動性能は、波浪中での耐航性能と平水中での操縦性能に大別されますが、本書は耐航性能について書かれており、波浪中での船体運動理論をこれから学ぼ……

船体艤装工学(改訂版) 船舶海洋工学シリーズ10

福地信義 内野栄一郎 安田耕造 共著

艤装工学の基礎が理解できるテキスト!

船舶は運用のための種類の機能と安全で快適な居住空間を必要としている。これらを具現化する艤装設計には、極めて幅広い知識や経験および機能に係わる現象理解と解析能力が不可欠である。本書では、設計での問題解決のための知識と解析方法について、なるべく細かくわかりやすく解説している。

【改訂版発行にあたって】

2012年に本書の初版を発行以来、多くの関係者にご利用いただいた。幸いにも今回、改訂版発行の機会を得て、全編を見直すこととした。

今回の発行にあたっては、2015 年より強制となった船舶の騒……

船体構造 強度編(改訂版) 船舶海洋工学シリーズ7

藤久保昌彦 吉川孝男 深沢塔一 大沢直樹 後藤浩二 共著 公益社団法人 日本船舶海洋工学会能力開発センター教科書編纂委員会 監修

技術者、船舶工学を学ぶ学生諸君が基礎として学んでおくべき船体構造と強度評価に関わる基本的事項をまとめたテキスト。

船体構造「構造編」に続く「強度編」では、強度評価において必要となる、荷重および構造応答の統計的予測法について解説。次に各種構造強度の性質と強度評価法について解説しています。

今回の改訂版では、国内外の機関による波浪観測データの公開サイトの更新、国際船級協会連合IACSによるばら積貨物船と油タンカーの共通構造規則がCSR-BC&OTとして統合されたことに伴う訂正など行いました。

【はじめに】より

船体構造の……

進化する東京駅−街づくりからエキナカ開発まで− 交通ブックス120

野崎哲夫 著

東京駅の開業からの歴史に加えて、JR東日本誕生後に本格化したエキナカ開発と、これらと連係した周辺地区開発を総合的に紹介。単に駅・駅内施設の改良の歴史ではなく、いわば一つの都市(=駅都市:ステーションシティ)を形づくるべく進化・発展を図る東京駅の姿を描く。

[toc]

【はじめに】より

国鉄の民営分割で生まれたJR東日本は2002(平成14)年頃からお客さまが「通過する」駅から「集う」駅へ,をコンセプトとした「ステーションルネサンス」に取り組み(2月,アトレ上の開業)「エキュート」「ディラ」といった名称に代表される「エキナ……

交通論おもしろゼミナール9 乗り物にみるアジアの文化

澤 喜司郎 著

【内容】

交通論おもしろゼミナールシリーズの第9弾。シリーズ4を全面改訂。

全体の構成を見直し、新たに最近話題の多いミャンマー、シンガポール、ベトナムを追加。

アジアのなかの中国、韓国、タイ、台湾、香港などの各国でみられる交通の形成様式や内容(=交通文化)の特徴を、

道路交通、鉄軌道交通、水上交通と道路貨物輸送の視点から、日本のそれらと比較。

同じアジア地域にありながら、まったく異なる国民性や文化が、交通機関の特色に如実に表れており、

それが豊富でカラフルな乗り物の写真とともに整理され記述されています。

全編をとおして、……

どんな魚がうまいか ベルソーブックス040

坂口 守彦 著

魚によっては旬や鮮度などによって、うまさが大きくかかわる。本書では「どの魚がうまいか」(どの種類の魚がうまいか)ではなく「どんな魚がうまいか」であることに注目して、そのうまさを解説している。また、今後、魚とうまくつきあうための「未利用資源の有効利用」についても簡単に触れている。

【はじめに】

私たちの食をつなぐ日々の料理は別として、レストランや料亭などで食べる特別な料理は日本料理であれ、中国料理、フランス料理であれ、そこにはある種の芸術性があるといわれる。人々が時々そのような料理を提供する場所に足を踏み入れるのは、ちょうど美術……

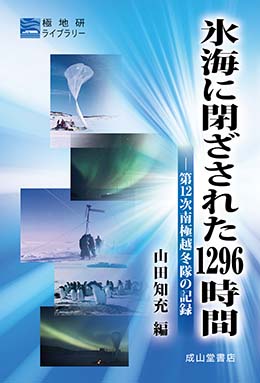

氷海に閉ざされた1296時間−第12次南極越冬隊の記録− 極地研ライブラリー

山田知充 編

第12次隊を乗せた観測船「ふじ」は、往路40日間、復路14日間にわたり、氷海に閉じ込められた状態・ビセットを経験。これは、歴代の南極観測隊の中で最も長い時間、氷海に閉じ込められた記録となっており、それによって昭和基地に滞在できた日数は1年にも満たなかった。また、氷情が悪く「ふじ」は昭和基地沿岸まで辿り着けず、接岸することができなかったため、大型の観測機器等を輸送することができず、隊員たちは最低限の物資で基地の建設や観測、調査を行わなければならなかった。本書は、このような特異な体験をした第12次観測隊の越冬記録である。

【序文】

……