成山堂書店の書籍紹介

新幹線開発百年史 東海道新幹線の礎を築いた運転技術者たち

中村信雄 著

東海道新幹線の歴史を在来線の発達から読み解く

2014年10月1日に開業50年を迎えた東海道新幹線。その新幹線の基盤ともいえる日本国有鉄道の百年以上にわたる歴史を解説した。明治時代にさかのぼる新幹線のルーツとそれを支えた運転技術者たちの試行錯誤の日々をお届けする。

----------------------------------------------------------------------------------------------

【お詫び】

本文中の写真提供者の名前が間違っておりました。

「誤」……

東海道新幹線運転室の安全管理 200のトラブル事例との対峙

中村信雄 著

本書は開業以来、未だ運転事故のない東海道新幹線の運転士たちが体験した様々な出来事を、原因別に集めたトラブル事例集です。

世界一安全と言われた新幹線を支えた運転士の活躍をお届けします。

【はじめに】より

私は幼児期から鉄道が大好きで、齢を重ねても思いは色褪せることはなく、さらに憧れは膨らんでいき、湘南電車の電車運転士に憧れ続けていた。1957年5月30日、ヤマハホールで開催された鉄道技術研究所50周年記念講演会「東京〜大阪3時間の可能性」を聞きに行ったのが新幹線との初めての出会いである。

戦後の残り香りがまだ微かに漂っている……

福島第一原発事故による海と魚の放射能汚染 水産総合研究センター叢書

国立研究開発法人 水産総合研究センター 編

事故から五年、その後の変化を正しく知るために!

原発事故のニュースを「正しく」理解できる!

・誰でもわかる放射能汚染の基礎

水産総合研究センターの調査と分析結果

・放射性物質はこうして海と魚に拡がった

・放射性セシウムの汚染状況の真実

・魚は安全になったのか?正しく知るために!

【はじめに】より

■事故発生! 1000万倍の放射性セシウム濃度

東京電力福島第一原子力発電所事故が発生して4年あまりが経過しました。この事故でチェルノブイリ原子力発電所事故の1/6に相当する放射性物質(放射性ヨウ素に換算して約900ペタベクレル;(ペ……

航空法(2訂版)−法と航空法令の解説−

池内 宏 著

航空従事者(パイロット(自家用・エアライン)・整備士)にとって、航空法を理解し身につけることは必須であり、航空従事者学科試験でも「航空法規等」として試験科目になっています。しかしながら、航空法を試験に通るための“暗記科目”と捉えて本質をあまり理解していない人も多く、現場でちょっとしたイレギュラーが発生したときにうまく対応できなかったり、無意識に違法行為を犯してしまう人もいます(実際にはチェックの網にかかり未然に防がれる)。

本書は、法学的視点と現場の視点を併せ持つ著者による実務に直結した航空法の解説書で、これから航空従事者を目指す人……

ウルトラクルーザー 自作飛行機で空を飛ぶー部品発注から作り方・申請・乗り 方・整備の仕方までー

藤田恒治

“モデラー”をはじめ、航空について学ぶ学生、飛行機を愛するすべての人に贈る!

製作期間1年、約1,000時間で自分が乗る飛行機を作る。でも、それほど難しくない飛行機作りと操縦術の本。

【著者について】

1943年3月、佐賀県唐津市生まれ。

子供のころから工作、機械いじりが大好きで特に乗り物好き。飛行機は紙飛行機から始まり模型飛行機で遊び、70年代に自作飛行機を知り、いつかは自分も飛行機を作って飛んでみたいと思っていました。80年代に超軽量動力機のキットを組み立て初飛行。2001年にウルトラクルーザーを知り、図面と材料を取り……

客船の時代を拓いた男たち 交通ブックス220

野間 恒 著

船を造り、運航させることに人生を捧げた熱き男たちの物語。

19世紀から20世紀初頭、欧州各国では速くて、大きな大西洋航路定期船を造ることに国威をかけて凌ぎを削っていた。やがて巨大な豪華客船への挑戦が始まる。他方、アメリカは国が持つ世界一の船造りに情熱を燃やす。そして日本では、海運会社の誕生、海外にいくつもの航路を開設し、美しい客船が造られていく。

本書の主人公は、これらの船を造った男たち。ライバル船会社との熾烈な争い、海難事故、戦争など数々の至難を乗り越えながらも船造りに挑み続けた彼らのドラマである。

[toc]

【まえが……

現代交通問題 考

衛藤卓也 監修 根本敏則・後藤孝夫・大井尚司 編著

「交通」の研究者や学生はもちろん、公共交通・地方交通、流通に関わる企業人、そして行政や政策に携わる方たちに。種々の交通問題を解決に導くため20人の研究者が、専門知識の一端を提供するものである。

【まえがき】より

交通は、私たちの社会を支えるもっとも基本的で不可欠な基盤のひとつを形成している。人や物の移動という交通現象がすべての国や地域で観察されるわけであるが、その中身・内容は当然のことながら国や地域によって異なっている。

わが国では、人の移動の面で、交通手段や情報技術などのイノベーションによってハイレベルなモビリティ(移動)……

コンテナ港湾の運営と競争

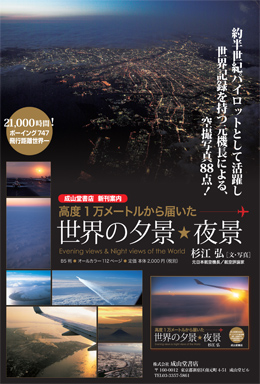

高度1万メートルから届いた 世界の夕景・夜景

杉江 弘 著

国内・海外各地の夕景・夜景を収めており、美しい写真の他にも、機内から撮影するときの注意点やコツ、元パイロットならではの視点で書かれたコラムなどを収録。

【はじめに】より

この写真集は日本をはじめ世界の空で遭遇した「夕景・夜景」を特集したものです。これまで「夕景・夜景」に限定した写真集を目にした記憶はありませんが、民間航空機の機窓から見た都市や風景それに空港における夕景や夜景に特化した写真集の出版は間違いなく初めての試みと思っています。

一般に「夕景・夜景」といえば情緒あふれる時間帯での景色で、旅の中でも強く印象が残るひととき……

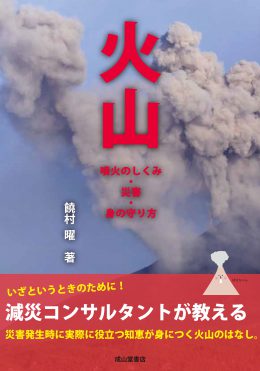

火山−噴火のしくみ・災害・身の守り方−

饒村 曜 著

日本は火山国です。火山は大噴火が起これば広範囲にわたって被害をもたらします。しかし、その一方で地球に、そして私たちにさまざまな恵みを与えてくれます。噴火や災害でメディアがにぎやかになった昨今、改めて火山のことを知りませんか?

本書は噴火のしくみ・災害・見の守り方について減災コンサルタントである著者が教える火山のことがわかる一冊です。

【はじめに】より

平成7年1月17日、私は阪神淡路大震災を神戸で経験しました。その後、あっという間に時が過ぎ去ったような気がするし、ゆっくり進んでいるような気もします。日本は地震国であり、……