気象・海洋の書籍紹介

河川工学の基礎と防災 気象ブックス040

中尾忠彦 著

洪水を防ぐための堤防や水の流れの調節など、見慣れた川にも多くの技術が隠されています。川と人とのかかわりを、科学技術の方面から追求する河川工学の実務者が、基礎知識から洪水ハザードマップまで、よどみなく解説している、「川の取扱説明書」です。

【はじめに】より

河川をめぐっては昔から左岸と右岸、上流と下流の利害が対立しがちであった。洪水時に片方の堤防が決壊するととたんに水かさ(技術的には「水位」という)が下がり、危なかった対岸はじめ近隣堤防が安全になるということがある。水かさが増して堤防を乗り越えそうになると人々は土のうを積んで越……

新訂 竜巻ーメカニズム・被害・身の守り方ー(極端気象シリーズ5)

小林文明 著

いつどこで発生するかわからない「竜巻」の仕組みを、第一線の研究者が、発生する仕組み突風・トルネードとの違いを学び、さらに竜巻から身を守る方法、過去の竜巻事例、最新の情報をもとにわかり易く解説。

【本書のポイント】

・竜巻の科学的メカニズムをやさしく丁寧に解説

・過去の事例から日本における竜巻の実態をしる

・最近の竜巻観測について紹介

・竜巻から身を守る方法を知り、防災に役立てる

中身を見てみる

【はじめに】より

『竜巻―メカニズム・被害・身の守りかた』(初版)は、ちょうど10年前の東日本大震災(2011年……

みんなが知りたいPM2.5の疑問25

日本エアロゾル学会 畠山史郎・三浦和彦 編著

PM2.5とは・・・

よく聞くけどイマイチわからない。

そんな方のために18名の専門家が

25の疑問に正確にわかりやすく解説します。

【内容】

2013年1月、中国・北京が高濃度のPM2.5で覆われる様子がニュース等で繰り返し放映され、日本への影響や健康被害などが懸念された。この時初めて「PM2.5」という言葉が日本の一般市民の間にも浸透していったが、その際、一部のマスコミによる扇情的な報道やそれに伴う過剰な反応、また、日中関係の悪化を背景にした短絡的な中国加害者・日本被害者的な見方も相俟って、「PM2.5」という言葉が……

南極海に生きる動物プランクトンー地球環境の変動を探るー極地研ライブラリー

福地光男・谷村篤・高橋邦夫 共著

小さくて大きい、プランクトンの世界をみてみよう。

南極海にすむ動物プランクトンの多様な生存戦略と、

そこから見えてくる地球環境の将来を徹底解明。

流氷の妖精、クリオネに存亡の危機?

地球温暖化が南極海にもたらす影響とは?

【はじめに】より

本書は国立極地研究所からの情報発信活動の1つとして、「極地研ライブラリー」シリーズの一冊として出版される。本シリーズの主な読者は高校生ないし大学初年級を対象とし、一般の方々にも、南極や北極のサイエンスを分かりやすく紹介するものである。

今回は、「プランクトン」を話題に取り上げ、……

南極観測隊のしごとー観測隊員の選考から暮らしまでー極地研ライブラリー

国立極地研究所南極観測センター 編

南極観測隊員の選考から出発,基地での「衣・食・住」といった暮らしまでをわかりやすく解説!南極観測の計画がどのように企画され,観測隊が組織され,現場での観測実施に至っているのか,その過程を生々しく描く。

【はじめに】

丹沢山塊越しの富士山が美しい立川市の一角に,国立極地研究所がある。主屋の研究棟には,極地の科学に関するさまざまな研究施設が整備され,研究が進められている。また,その敷地内には「南極・北極科学館」があり,南極観測の成果や歴史が紹介されている。科学館の西側には,一五頭のカラフト犬のブロンズ群像と白瀬探検隊の記念碑のある……

衣服と気候 気象ブックス039

田村照子 著

「持ち運べる小さな環境ー衣服」にまつわる

科学と文化のはなし。

ヒトはなぜ服を着るのか?

永年にわたり、衣服を科学してきた著者が、

カラダと着衣、そして気候の関係を徹底追及。

服飾の勉強をしている学生、アパレル関係者はもちろん、

住宅や家電業界など生活環境に関わるすべての方、

必読の1冊です。

【目次】

巻頭インタビュー 著者に聞く「この本を書いて思うこと」

序章 衣服は持ち運びできる微小環境

第1章 衣服の起源

1.1 ヒトー裸のサル

1.2 衣服の起源ー防寒が先か、装身が先か

第2章……

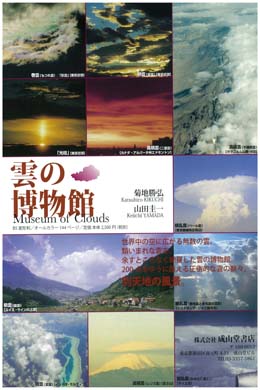

雲の博物館

菊地勝弘・山田圭一

世界中の空に広がる無数の雲、

類いまれな雲を、

余すところなく網羅した雲の博物館。

200点をゆうに超える圧倒的な雲の数々。

別天地の風景。

【はじめに】より

いらっしゃいませ。ようこそ『雲の博物館』にお出でくださいましてありがとうございます。御入館になる前に、何故私たちがこの博物館を開設(編集)するに至ったかと、博物館の展示内容を簡単に説明しておきましょう。

著者の一人、菊地が雲の写真や雪の結晶の顕微鏡写真に携わるようになったのは、1957 年北海道大学大学院気象学研究室に入ってからです。1960 年北海道大学……

流氷の世界 気象ブックス038

青田昌秋 著

白い海の不思議に迫る!

冬になるとオホーツク海にやってくる流氷。実は海が凍るってそうそう簡単なことではないのです。以前は港をふさいで厄介者だった流氷が、いまでは豊富なプランクトンのゆりかごだったり、地球環境に影響していると知られるようになりました。オオワシが舞い、アザラシがひょっこり顔を出す白い海に魅せられて50年、流氷博士からの贈り物です。

[toc]

【はじめに】より

海氷研究のためにオホーツク沿岸の小さな街に赴任したのは1965(昭和40)年の秋でした。はじめての冬が来ました。ある朝、水平線が輝いていました。流氷の到来……

都市を冷やすフラクタル日除け−面白くなくちゃ科学じゃない−気象ブックス037

酒井 敏 著

雨風をしのげない不思議な日除け、一見、役立たずに見えるが・・・。

樹木の形状を模したまったく新しい形の日除け。

隙間だらけのスカスカの構造が、木陰のような

涼しく爽やかな空間を創り出す!

都市を暑くするヒートアイランド対策の救世主

ともいうべきフラクタル日除けにたどりついた

京大ならではの発想と、「科学する」ことの

楽しさがぎゅっと詰まった一冊。

組み立ててフラクタル日除けを実感できる

「シェルピンスキー四面体」のペーパークラフト付き!

【はじめに】より

「フラクタル日除け」は、樹木の形状を模した全く新しい形……

高層気象の科学−基礎理論から観測技術まで−

廣田道夫・白木正規・八木正允 編著

異常気象など気象に起因する自然災害や、地球温暖化など地球環境問題に関連して、気象や大気に関する社会の関心が以前にも増して高まっている。このような状況に対応して関連する書物が多数出版されているが、対流圏と成層圏を対象とした高層大気の観測については、専門的な内部資料が多く、一般向けに詳しく解説したものは少ない。

本書は、高層大気の物理的・化学的な基礎に加えて、高層大気の観測にも重点を置いて、全体を大きく3部にわけて解説した。 第1部は高層大気の物理的な基礎のほか、高層天気図の見方、身近な気象現象のメカニズムなど応用的な分野についても……