水産

はじめに

水産図書をご紹介します。当社の本は古いものでも内容を見直し改訂を重ね、現代でも使えるものがたくさんあります。

教科書として長年使っていただいている学校やお仕事で使われている方、釣りやダイビングなどのマリンレジャーを趣味としている方は魚のことをより知るための参考書としてお使いいただいています。その他に魚を様々な角度から解説した「ベルソーブックスシリーズ」があります。例えば「魚は釣り糸が見えているのか?」と釣り好きなら誰もが謎に思う魚の心理を書いた本やイセエビ研究20年の著者がイセエビ養殖の最新研究成果を紹介したり、普段は見ることのない水族館の裏側を紹介するなど、身近であって身近でない魚たちのあれこれを紹介しています。

水産の書籍紹介

東日本大震災後の放射性物質と魚

国立研究開発法人 水産研究・教育機構 編

福島第一原発事故で、何が起きたのか。放射性物質はどのように拡がり、水と魚にどのような影響を与えたのか。それは10年を経てどう変わったのか。事故後の海や河・湖と、そこに生息する水産生物の放射線濃度について、10年間にわたるモニタリングデータをまとめ、水産業の復興に向けた取り組みや課題について、わかりやすく解説した内容です。

[toc]

【目次】

第1章 東京電力福島第一原子力発電所事故と水産業の10年

1-1 事故の概要と放射性物質の環境放出

1-2 海洋環境および食品の放射線モニタリング

1-3 試験操業から本格……

タコのはなし ー その意外な素顔 ー

池田 譲 著

タコは、私たち日本人には食材としても身近でありながら、その生態はあまり知られていません。本書は、頭足類の太古からの進化の過程、彼らの獲物の捕獲方法や社会性を持つ暮らしのようす、3歳児並みの知能を持つといわれる脳の秘密、8本の腕の役割までを余すところなく解説しています。イカタコ研究の第一人者、池田譲先生が謎に包まれたタコの神秘の世界を紐解きます。

[toc]

【まえがき】

昭和46年というから古い話だ。

それは『帰ってきたウルトラマン』が放映された年。ウルトラマンは当時の子どもたちにとって圧倒的なヒーローであり憧れであっ……

新訂 アオリイカの秘密にせまる ベルソーブックス041 -知り、釣り、味わい、楽しむ-

上田幸男・海野徹也 共著

日本初!「アオリイカ徹底研究本」誕生。

見てよし、食べてよし、釣ってよし。「イカの王様」と呼ばれるアオリイカ。

昨今のエギング・ブームもあり、アオリイカに関する情報を集めた書籍も出版されるようになっていますが、アオリイカの本当の生態にせまったものは見当たりません。本書は、25年の研究をベースにした「日本で最初のアオリイカ徹底研究本」です。

【目次】

第1章 アオリイカを知る

1-1 アオリイカへの素朴な疑問

アオリイカはコウイカの仲間?

イカは殻を脱ぎ捨てた?

知性と社会性を持つイカ

複雑な神経……

概説 改正漁業法

小松正之 監修/有薗眞琴 著

水産改革の端緒となった70年ぶりの改正「改正漁業法」の要点をわかりやすく記した解説書。江戸時代の漁業制度に由来する「明治漁業法」、昭和の「漁業法」など日本の漁業制度の歴史と水産政策の変遷を検証。漁獲可能量による管理と個別割り当てを基本とする資源管理方式を導入し、漁業権における優先順位制を廃止して新規参入を促すなど、今回の「改正漁業法」の評価される点と、水産資源を「国民の共有財産」とせず公的管理の徹底が十分でないなど、今後の課題についても提言する。

【監修にあたって】

著者の有薗眞琴氏とは、私が水産庁に奉職していた時代に氏が山口……

水産エコラベル ガイドブック

一般社団法人 大日本水産会 編

資源の持続性や生態系に配慮して漁獲・生産された水産物であることの証明である水産エコラベル。

本書は日本発の「MEL」をはじめ国内外で活動している10種類の水産エコラベルを紹介し、その取り組みをさらに推進していこうとするものです。

【巻頭言】

2007年、本会がマリン・エコラベル・ジャパン(MEL)を立ち上げてから13年が経過しました。2016年12月からは、これを一般社団法人として本会から独立させ、垣添さんを会長とするマリン・エコラベル・ジャパン協議会におまかせして、もう4年となりました。

設立当初から10年の間は、本会の……

水族育成学入門

間野伸宏・鈴木伸洋 共編著

水生生物の育成(養殖・増殖・希少種保全)の魅力や課題全般を学ぶことができる入門書。魚貝類の繁殖や発生・清澄を学べる基礎編を設けた他、水族生態・海洋環境・生物保全・食品・経済分野のコラムも充実。水族を学ぼうとする初学者から指導者必携の教本。

[toc]

【はじめに】

2000 年代に入り,多くの大学・学部・学科の名称から水産の名が消え,海洋や水圏という言葉に置き換わった。何を学ぶ場か分り難い組織名になった,というお叱りを受けることもあるが,海洋という名がついて以降,少なくとも編者が勤める学科には,より多様な分野に興味を有す……

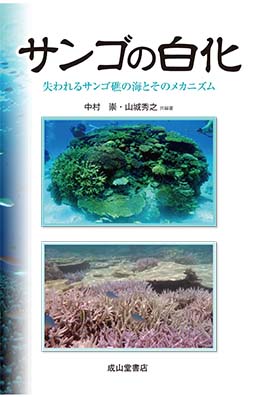

サンゴの白化ー失われるサンゴ礁の海とそのメカニズム-

中村 崇・山城秀之 編著

「サンゴの白化現象」を中心に据え、サンゴの生態,白化する原因・プロセスを説明。沖縄周辺や世界各地で頻繁に起きる大規模白化現象を時系列に挙げ、サンゴ礁と人間の関わりから,環境問題への対応を提言する。

中身を見てみる

【まえがき】より

初めて本書を手に取るかたへ。

現在サンゴの研究者となっている私が、「サンゴ」という生物について興味を持つことになった最初のきっかけは、大学3年の時に手にした一冊の本でした。

その頃の私は将来何をしようか決めきれないまま、なんとなく毎日を過ごしていました。子供のころから海に近い場所で育って……

実例でわかる漁業法と漁業権の課題

小松正之・有薗眞琴 共著

なぜ日本の漁業は世界の水準から遅れ、衰退しているのか?漁業制度の根幹である「漁業法」と「漁業権」の思想と目的・成り立ちを、原点である江戸・明治時代に遡り、改革を成功させた外国と比較することで、日本の漁業制度の根本的な問題点が見えてくる!

【はじめに】より

日本の漁業法制度をわかりやすく解説した本に遭遇したことがない。水産庁の時代から諸先輩が水産業協同組合法と漁業法の解説を書いているのを脇から見たことがあるが,大局的に,法の思想と目的まで解説したものではなく,漁業法や水協法などの一部改正が,技術的に行われた際に,それに対する解説コメン……

ミドリムシの仲間がつくる地球環境と健康 ーシアノバクテリア・緑藻・ユーグレナのパワー ー

竹中裕行 著

『ミドリムシの仲間がつくる地球環境と健康』

健康食品やバイオ燃料に利用されているのはブームとなっているミドリムシだけではありません。

葉緑体をもち光合成をする単細胞生物の仲間(マイクロアルジェ)は、古くはレンガやダイナマイトとなり、現在は健康食品や医薬品の開発に、そして近未来の食料や石油の代替品、環境改善に利用するための研究が進んでいます。

農水産業では、放射性物質の除染やCO2削減、水質・土壌改善が期待でき、環境を汚さない家畜の餌に利用できます。

また工業分野では、バイオ燃料・バイオプラスチックの原料になります。

そして医療・健康分……

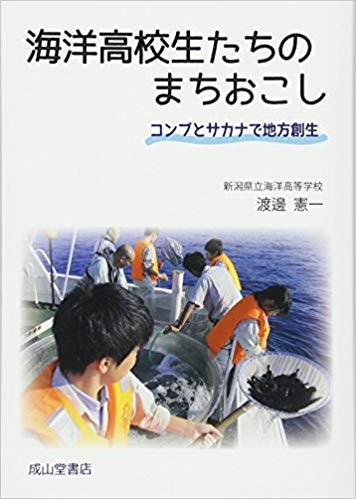

海洋高校生たちのまちおこしーコンブとサカナで地方創生ー

渡邊憲一 著

全国の3割に相当する523市町村では、子供を出産する割合の高い20〜39歳の女性人口が、2040年までに5割以上減少するとされています。結果として、地方自治体の経営破綻が起きる恐れがあります。この人口減少や高齢化などの地方衰退の波は、日本海の自然豊かな糸魚川市にも確実に押し寄せてきています。

その糸魚川市の海洋高校が行う、地域や企業と連携した学習を通し「地域活性化に貢献できる学校」「地域活性化を担える人材育成」を目指した取組みを紹介。地方創生の切り札ともいえる水産高校の可能性を示すとともに、高校生たちが地域のなかで存在意義を高めてい……