成山堂書店の書籍紹介

空港オペレーションー空港業務の全分野の概説と将来展望ー

柴田伊冊 訳

ノーマン・J.アシュフォード

H.P. マーティン・スタントン

クリフトン・A.マーレ

ピエール・クテユ

ジョン・R.ビースレイ 共著

空の玄関である空港。そこでの業務は多枝にわたり、全体を網羅して理解することは容易ではない。本書は、空港の混雑のピークや航空会社のスケジュール作成、航空機から発生する騒音の管理、航空機の運航のあり方、旅客ターミナルの運用のあり方、航空機周辺のグランドハンドリング、セキュリティ、航空貨物のハンドリング、緊急事態対応、空港の技術、空港へのアクセスなどについて、復数の研究者・実務家が、事例を交え……

実例でわかる漁業法と漁業権の課題

小松正之・有薗眞琴 共著

なぜ日本の漁業は世界の水準から遅れ、衰退しているのか?漁業制度の根幹である「漁業法」と「漁業権」の思想と目的・成り立ちを、原点である江戸・明治時代に遡り、改革を成功させた外国と比較することで、日本の漁業制度の根本的な問題点が見えてくる!

【はじめに】より

日本の漁業法制度をわかりやすく解説した本に遭遇したことがない。水産庁の時代から諸先輩が水産業協同組合法と漁業法の解説を書いているのを脇から見たことがあるが,大局的に,法の思想と目的まで解説したものではなく,漁業法や水協法などの一部改正が,技術的に行われた際に,それに対する解説……

航空無線と安全運航 交通ブックス312

杉江 弘 著

本書は航空無線の種類と使い方をまとめたものです。航空無線は科学技術の進歩によって近年大きく進化し、とりわけ衛星を使った通信システムの活用は目ざましいものがあります。

しかし一方で、その運用の誤りによる事故は依然として起こっており、とくに離着陸時に多く発生しています。

本書では数多くの事例を挙げて、その実際や正しい運用方法、事故はどのようにして起こるのかについて一つずつ解き明かしていきます。

[toc]

【はじめに】より

本書は航空無線の種類と使い方をまとめたものである。航空無線は科学技術の進歩によって近年大きく進化……

船会社の経営破綻と実務対応ー荷主・海上運送人はいかに対処するかー

佐藤達朗・雨宮正啓 共著

船会社の経営破綻に対する備えや対応としては、基本的な部分(品物が届かない事態そのもの)は災害や事故の対応と似通う部分もありますが、事前対応としてどのような船会社が危ないのかを判断する知識や情報収集力が必要とされ、経営破たん発生後には差押えや債権の保全などの対応力が必要とされるなど、特有の対応が必要とされます。

本書では、倒産の基礎知識(種類、関係法令など)、危ない会社の見分け方、経営破綻によってどのような影響を受けるのかなど基本的なことから、具体的な対応策まで解説しています。

【はじめに】より

2016年8月31日,韓進海運は午……

エビ・カニの疑問50 みんなが知りたいシリーズ5

日本甲殻類学会 編

エビ・カニの仲間である甲殻類は水中で一番繁栄している生き物です。磯遊び等でも目にすることが多く、食用にも多く利用されている身近な生き物ですが、ミジンコからフジツボまで生態が多様で意外と知られていないことも多くあります。エビ・カニの色、カニの求愛ダンス、エビ・カニのアレルギー、シャコのパンチ力、生き物を乗っ取る(洗脳する)甲殻類、エビ・カニのおいしい茹で方など、素朴な疑問からあまり知られていない驚きの生態まで、エビ・カニの専門家がわかりやすく解説します。

中身を見てみる

【はしがき】より

地球上には非常に多くの動物が棲ん……

レーダで洪水を予測する 気象ブックス043

中尾忠彦 著

河川の洪水や氾濫を予測するための技術を紹介。川に流れる水は、その地に降った雨よりも上流から流れてきたものの集積が主である。そのため、河川の上流の降雨と、現地の水位変化の予測が求められる。そのためには、地上に降った雨を測る雨量計よりも、これから降りそうな雨量を予測するレーダ雨量計が有効であり、本書ではその仕組みと活用法を中心に解説する。

氾濫の予測と浸水区域の推定、避難勧告の判断要素など、非常時の行動をまとめ、平時の対策として、ハザードマップの作り方と読み方などを解説。

【はじめに】

昨年も、今年も、洪水被害が繰り返されて……

海水の疑問50 みんなが知りたいシリーズ4

日本海水学会 編

「海はなぜ青いのか?」、「刺身がなぜ塩辛くないのか」などの素朴な疑問から、海洋深層水や人工海水、メタンハイドレードなど資源に関する事柄、地球環境の諸問題まで総勢29名の専門家が分かりやすく答える。

【はしがき】より

1841年正月に,土佐の漁師であった中浜万次郎(14才)の乗ったカツオ漁船は,暴風雨に遭い,海流に乗って鳥島に漂着しました。鳥島は八丈島と小笠原諸島の間にある島です。万次郎は,雨水で喉の渇きを,渡り鳥アホウドリを捕獲して飢えをしのぎ,約5 か月後にアメリカの捕鯨船ジョン・ハウランド号(船長:ホイットフィールド)……

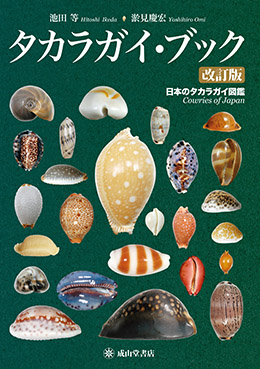

タカラガイ・ブック(改訂版)ー日本のタカラガイ図鑑ー

池田 等・淤見慶宏 共著

貝類のなかで最も美しく、人気があるタカラガイ類について掲載した図鑑。貝(貝殻)の研究者、コレクターとして日本のみならず世界的にも名を知られた著者による本邦初の図書として東京書籍より2007年に刊行されたものの改訂版。

【はじめに】より

タカラガイの特徴は、その成長過程で殻が変化することです。幼貝と成貝では形態が異なり、色や模様も違うため、別種に見えるのです。また海岸で拾える個体は磨耗していて本来の色とは違った状態になっています。これらがタカラガイの同定を困難にしている理由といえるでしょう。著者らに「図鑑にないので見てください」……

設問式 船舶衝突の実務的解説

田川俊一 監修・藤沢 順 著

船舶衝突事故は、法整備、船員教育、技術革新等により減少傾向にあるものの、船会社・荷主・保険会社等にとっては、発生しうるリスクとして捉えておく必要があります。本書は、船舶が衝突した時に、どのような知識が必要でどう対応すべきかを、初期対応、関係法令、海難審判所・運輸安全委員会などに分類したうえで、設問式で解説したものです(設問数は78問)。

日本のコンテナ港湾政策 ー市場変化と制度改革、主体間関係ー

津守貴之 著

官民が一致協力した「港湾運営体制」とは何か。阪神淡路大震災以降、国際競争力を低下してきた日本のコンテナ港湾は、諸々の課題が山積されたままであると言わざるを得ない状況にあります。そしてその間に台頭・飛躍してきたのが中国、韓国、東南アジアの諸港であり、今や国際的な重要港湾として確固たる地位を占めています。

本書では、これまで日本の港湾政策の大きな柱であったスーパー中枢港湾プロジェクトと国際コンテナ戦略港湾政策の特徴と問題点を特に検証し、その課題を提起しています。

先に挙げた各国の港湾に対抗し得るには、インフラ整備にも関わるターミナルコ……