最近「〇〇の漁獲量が過去最低」などのニュースを目にすることも珍しくなくなりました。2021年年明け早々にも、2020年のサンマの漁獲量が前年比約3割減というニュースが流れたばかりです。漁獲量の減少には、地球温暖化などの環境の変化や、魚の獲りすぎなどが大きく影響しています。

野菜や肉と違い、魚介類を得るために、私たちは未だ野生の資源に頼っています。これから先も人類が魚を食べ続けるためには、自然の回復力をあてにした漁獲に頼りすぎてはいけないのではないでしょうか。

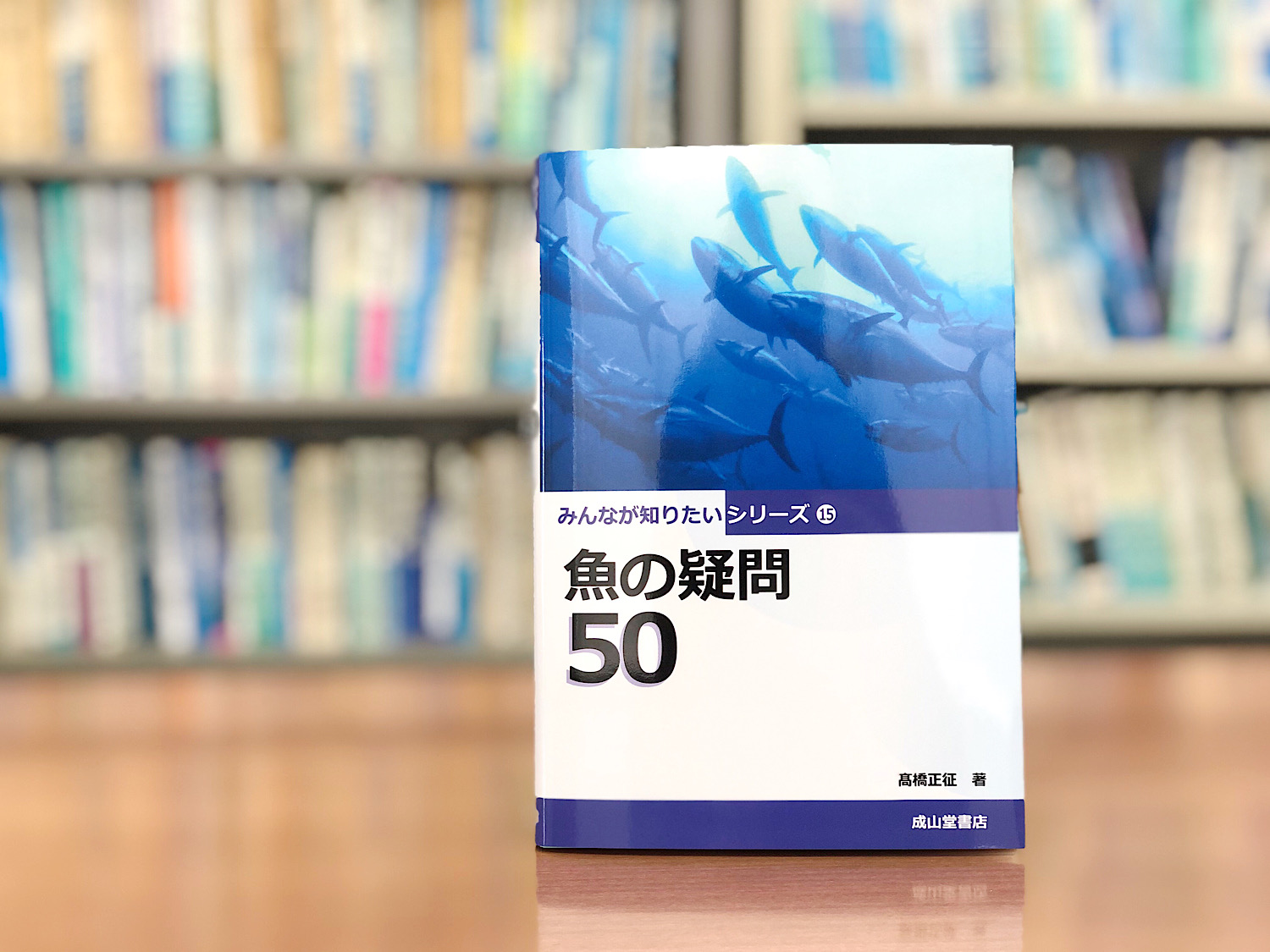

本書『魚の疑問50』の著者が提案するのは、「養殖への真剣な依存」です。地球環境を改善し、漁獲を減らして天然資源を回復させると同時に、人間の手で管理可能な品種を開発し、その割合を増やしてバランスをとっていく。魚という食材が生き延びるためにはどんなことが必要なのか、本書はQ&A方式で解説しています。

これから、『魚の疑問50』の内容を5回に分けて解説していきます。

【Section1:「漁獲」の意味を理解しよう!】

今回は、野生の魚の漁獲を取り上げ、その現状を整理します。ここで示しているのは要約ですが、書籍本文の各項目で示されている各種統計や図表を合わせてご覧いただけば、現在の状況が危機的であることが見えてくるかと思います。

Q:漁業資源って何ですか?

A:海や湖や川などで獲れる人間にとって役に立つ水生生物です。魚、貝、エビカニ、ウニ等の動物と、ワカメ、コンブ、ノリなどの植物があり、その多くは私たちの食料となります。生物ですので、増加分の一部を利用していれば再生は続き、枯渇することはないと考えられています。

Q:将来、魚が食べられなくなるって本当ですか?

A:世界的にみれば、人類は魚を獲っているだけで、増やす努力を怠ってきました。現在の漁業をこのまま続けていけば、魚介類は近い将来獲り尽くされてしまうでしょう。現在盛んに漁獲されていても回復力を残していると判断されている魚種はほぼ半分です。

Q:日本の漁獲量は今でも世界一ですか?

A:日本の漁獲量は1990年以降減り続け、2000年には最盛期の半分以下になりました。2012年現在では、世界第8位です。対照的に、飛躍的に漁獲量を伸ばしているのが中国です。

Q:漁法はどのように進化してきましたか?

A:世界中で使われている様々な漁法は、「釣り」か「網」に起源を持つものがほとんどです。日本では鎖国が続いた関係で、沿岸で使う地引網や定置網が発展しました。沖合で使われるトロール網は、混獲の割合が大きいことや海底にダメージを与えることなどから、環境保護の観点から許可されない場所もあります。網の形態や材質の進化に加え、魚群探知機やGPS等の探査技術の発展も漁法を大きく変えました。

Q:漁業権っていったい何ですか?

A:「漁場で他人を排除して特定の漁業を独占的に行う行政庁から許可を受けた公の権利」です。定置網漁業権、区画漁業権、共同漁業権の3つがあり、都道府県知事が免許として交付します。

Q:水産エコラベルとは何ですか?

A:「地球環境の保全に役立つことが客観的な基準で評価された水産物商品に関する保証」です。生産段階認証と流通加工段階認証の2つがあります。チェックされる客観的基準は、漁獲が3点、養殖が4点です。いずれもFAOの水産委員会がガイドラインとしてまとめたもので、これに従って非営利民間団体が認証規格を作り、別の非営利民間団体が審査を行い、認証します。世界各国に、地域の状況に合わせた140以上の水産エコラベルがあります。

ここまでで、日本の世界の現在の漁業の様子がうっすら見えてきたでしょうか。人間は水産資源の多くを未だ漁獲に頼って得ており、その漁獲量は減っています。その中で資源回復のためにどんな努力が進められているか、制度の問題点は何かといったことが、この章を実際に読み進めていただければより明確に掴めることでしょう。他のセクションでは、現状を踏まえた上で何ができるのか、養殖のメリットは何か、養殖に向いている魚は何か等、より具体的な疑問が取り上げられます。

次の回では、養殖の話に入る前に、漁獲の対象とされてきた天然魚について取り上げ、その現状について解説します。「天然魚」って言葉、なんだか美味しそうに聞こえますよね。その有難みの裏側にある現実を、著者は鋭く示していきます。