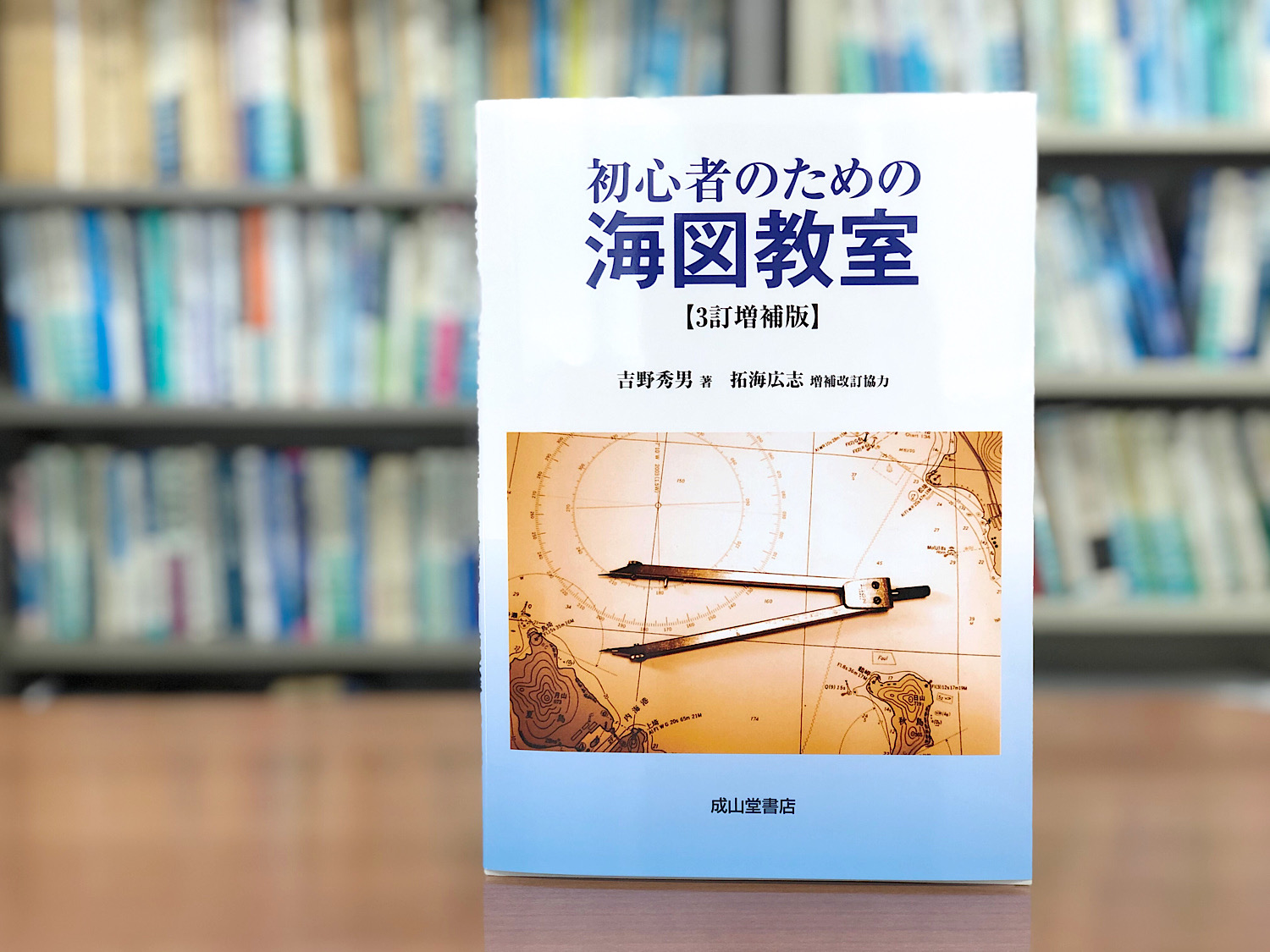

【前回に引き続き、『初心者のための海図教室』の解説を行っていきますね。全開で航海計画と海図の基本を学びましたので、「実践編」となる今回は実際に海図に航海計画を書き込んでいくときの手順をご説明します。図解つきの詳しい記入方法については、是非本書をご確認ください。基本編と実践編をマスターしたら、本書の最後についている例題にも挑戦してみてくださいね!】

Ⅳ 航海計画を海図に記入しよう!(チャートワーク)

Ⅳ-1 海図に船位(船の位置)を入れる

海図に船位を入れるには、以下の方法があります。定規とデバイダーを用いますが、これらの作業を総称してチャートワークといいます。

1.方位と距離で入れる

2.方位線と方位線で入れる(クロス方位法・クロスペアリング法)

3.重視線と方位線で入れる(クロスペアリング法)

重視線には方位誤差が入らないので、より正確な位置が得られる。重視線と重視線で入れた位置はより正確

4.緯度と経度で入れる

5.緯度と経度を読む

緯度と経度を記入するのと同じ考えですが、A定規の一番長い辺(A-a辺と称する)の内側に平行に彫り込まれている線(A-a’と呼ぶ)をいかに正確に緯度線または経度線に合わせるかがポイント

Ⅳ-2 針路と変針点

・コンパス針路(方位)と磁針路(方位)

船に設備されている磁気コンパスの自差は完全には修正しきれず残存しているので、完全な修正のためにはその船の自差曲線を作る必要がある

・正横と変針

一定針路で航行中、次の針路に変えることを変針と呼ぶ。変針点は、沿岸を航行中の場合は陸上の顕著な目標物を正横(真横)に見たときとするのが普通

Ⅳ-3 レーダーの測定方法と距離を使って位置を記入する

・レーダーの真方位指示と相対方位指示

レーダースコープには映像が表示されるが、その表示法は二つある

真方位指示:レーダー画面の上端が真北。映像の方位と距離を測定すれば、そのまま海図上に位置を記入できる

相対方位指示:画面の上端が自船の船首方向と一致している。この映像から自船の位置を出すには、船のその時の針路と船首角を加えた方位を出し、その方位と距離で位置を入れる

・コンパス針路と相対方位指示による方位と距離

レーダーが相対方位表示モードの場合、針路と物標の船首角と距離を測定して船位を出す

Ⅳ-4 重視線とコンパス方位線

1.重視線を使って位置を出す

重視線とは、海図に記載されている二つの物標が一直線上に見える線をいう。重視線を海図に記入したら、測定に誤差がなければ、間違いなくその線上に自船は①している。重視線の方位は磁針線なので正確だが、コンパス方位はその方位とは一致しない。その差がその船のその時の船首方向の自差となる

2.その自差を使ってコンパス方位を修正する

重視線の磁針方位よりコンパス方位が少なければ、修正量はプラスするので(E)の自差となる

3.重視線と磁針方位線で位置を記入する

二物標の重視線を海図に記入し、その磁針方位をコンパス図で測る。更にその重視線のコンパス方位が解れば、自差を算出できる。その自差を用いて別の物標のコンパス方位を修正して磁針方位を得れば、2本の方位線の交点が船位となる

Ⅳ-5 海流があるときの航法(流潮航法)

1.流向と流速

海水は静止していることはない。原因は海流と潮流。これを無視して航海計画を立てることはできない。流向は真方向で、流速はノットで表す

・海流:大洋での流れで、ほぼ一定の方向に一定の幅で流れている。暖流と寒流に分けられる。寒流(南流)は北から南へ流れる冷たい水で、暖流(北流)は南から北への温かい水の流れ

・潮流:主に月と太陽の引力作用によって海面が周期的に上下に昇降すること(潮汐と呼ぶ)に伴って、海水が水平方向に移動する流れ。潮汐は平均して約6時間ごとに上下する。高潮と低潮の間に生ずる流れを「上げ潮流」「下げ潮流」といい、その間に流れの止まるときを「憩流」という

3.実航針路と実航速力を出す

外力の影響がなければ、針路と速力が実航針路であり実航速力となる。航海に影響のある流向、流速があることが分かったときは1時間単位で考えて計算する

4.流向と流速を加味して磁針路を出す

実航針路(実際に走りたい針路)が決まっているとき、自船の速力とその水域の潮流の流向と流速がわかっていれば、走るべき磁針路が出せる

5.推測位置と実測位置から流向と流速を出す

風などの影響をないものとすると、針路と速力で出した位置(推測位置)と実測した位置(実測位置)との位置のずれを、1時間単位で考えればその水域の潮流の流向と流速と考えられる

ここまで言葉で内容をご説明してきましたが、要約を読むだけでは実際の作業のイメージがつかめない方がほとんどだと思います。本書の特徴は、なんといっても初心者にわかりやすくするために図表を多用していることです。この要約であいまいだった部分も、図と例を合わせればきっとご理解いただけると思います。巻末には豊富な例題もついていますので、力試しもできますよ!

できれば、実際に海図に書き込んでみるとより理解が進むと思います。本書『初心者のための海図教室』をお読みになる方は、是非お手元に三角定規や鉛筆消しゴム等の道具をご用意ください。また、実際に書き込んでみるための『練習用海図』は当社で販売しています。本書にも附属していますが、単品の1枚単位でも販売しています。ご注文をお待ちしております!