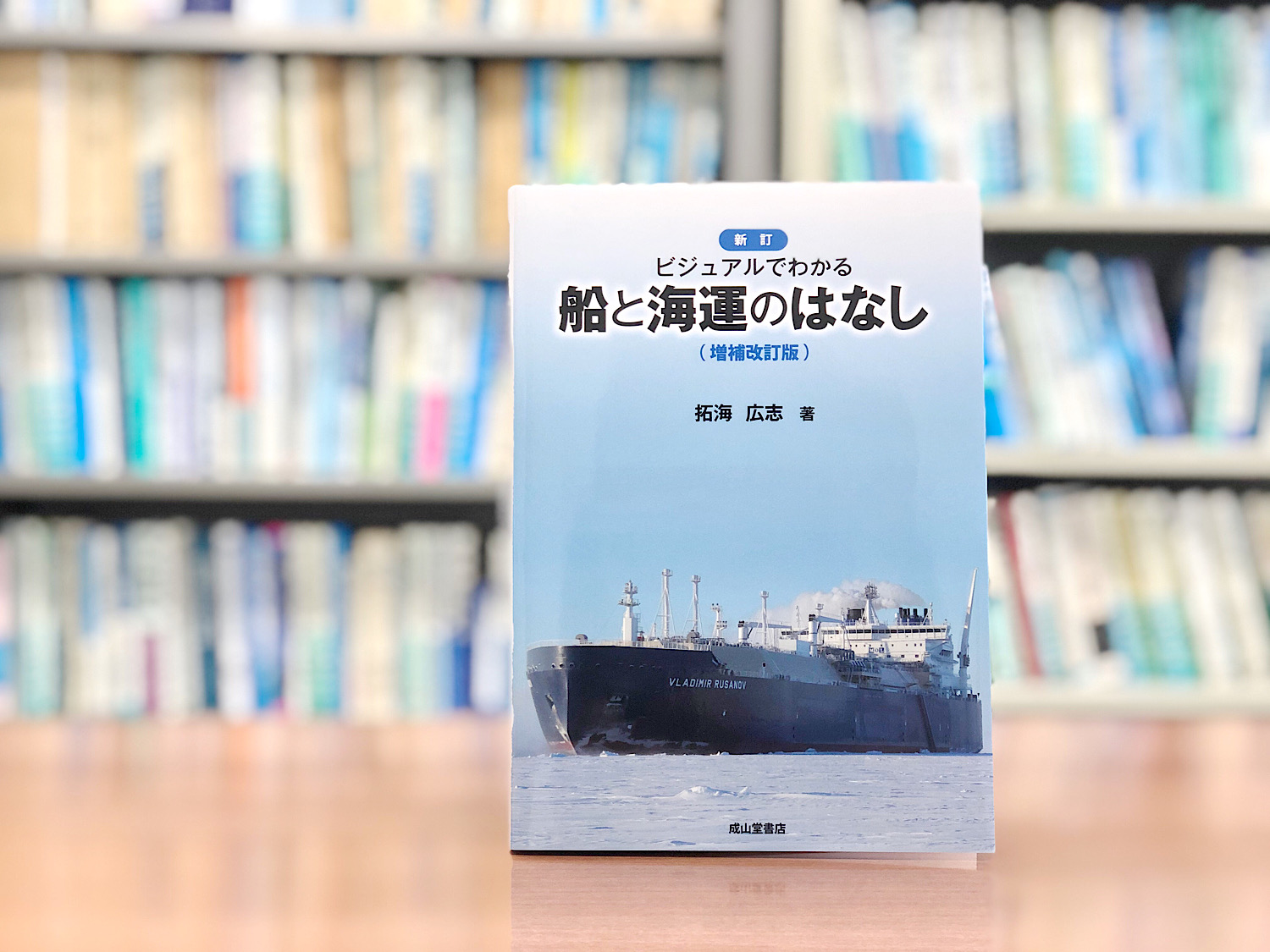

『新訂 ビジュアルでわかる船と海運のはなし 増補改訂版』の内容について引き続き解説を進めます。船と航海、港について一通りの理解をしましたので、いよいよ海運と物流全体についてのお話です、

目次

17:貿易と海運の基礎知識~貿易取引には何が必要?~

自国の商品を外国に輸出したり、外国の商品を時刻に輸入したりするとき、あるいは外国の商品を自国を経由して第三国に売ろうとするとき、貿易取引が発生します。国情の異なる他国との取引には多くのリスクがあります。これを軽減するため、貿易相手との間で取引条件や決済方法を明確にし、信頼できる物流業者に貨物の輸送や保管を託し、万一の事故に備えて保険を掛けておくことが必要になります。

取引条件の中で最も基本的なことは、「費用負担の範囲」「危険負担の範囲(商品の引き渡し場所)」を明確にすることです。費用には、商品代、輸出地で発生するもの、輸送費、保険料、輸入地で発生するもの等があります。

L/C決済とB/L

売買契約が成立したあとも、代金回収まで売主は安心できません。そこで、買主は取引銀行に保証してもらうことで売主の信用度を増し、輸入取引を成立させることがよくあります。

取引銀行が買主支払いを保証して発行するものをL/C(信用状)といい、それを使って決済することをL/C取引と呼びます。大まかな流れは以下の通りです。

・買主の取引銀行(開設銀行、発行銀行)がL/Cを発行

・輸出地、仲介地の通知銀行に通知

・売主が通知銀行からの通知を受け、商品を出荷

・売主―手形買取銀行―開設銀行―買主の流れで決済

L/Cには決済を成立させるために必要となる船積書類の種類と条件、枚数が明記されます。B/L(船荷証券)、送り状(インボイス)、包装明細書、原産地証明書、保険証券等です。特に船社やNVOCCが発行するB/Lは有価証券でもあり、貨物の引き取り等を証明する重要書類です。

手形買取銀行は売主からB/L等の船積書類を受け取りL/Cの記載と照合し、合致していれば売主に商品代金を支払います。その後船積書類は手形買取銀行から解説銀行に送られ、買主は開設銀行との間で決済を行い、船積書類を入手します、運送人である船社やNVOCCは輸入車からB/Lを受け取り、それと引き換えに貨物を受け渡します。

B/Lは有価証券ですので、取り扱いには厳重な注意が必要です。しかし売主と買主の関係も多様化し、迅速な取が求められる現在では、L/Cを使わずにもっと簡便な方法で取引を行う場合も増えてきています。

輸出実務

海外に商品を輸出する際に、輸出者が行う実務を輸出実務といいます。主な業務は以下の通りです。

・手形買取銀行に対する為替手形予約

・輸出品が規制の対象である場合、管轄官庁の許可証等を取得し、輸出申告時に税関に提出

・L/Cで求められている船積書類と、輸出通関に必要な船積書類を用意:インボイス(L/C決済用、輸出通関用)、包装明細書、船積依頼書等

・船社等への船のブッキング(予約)

・通関業者への通関・船荷の手配依頼

・貨物海上保険の申し込み(輸出者が保険を掛ける条件の場合)

輸入実務

海外から商品を輸入する際に、輸入者が行う実務を輸入実務といいます。輸入に際しては、外為法、植物防疫法、家畜伝染病予防法、食品衛生法、薬事法等による規制があります。

・船積通知に基づく海貨業者への荷受け及び輸入通関手続きの依頼、予定保険→確定保険への切り替え(買主が海上保険手続きを行う場合)

・各種書類の引き渡し

・輸入申告、納税申告、関税納付

運賃

荷主が船で荷物を運ぶ際には、定期船を使って個品単位で運ぶ方法と、不定期線をチャーターして運ぶ方法があります。個品発送についてはコンテナに満たなければ重さ当たり、コンテナ単位の貨物ならばコンテナ1本当たりで運賃を決めます。

運賃に関する取り決めで重要なのは、どこからどこまでの輸送に対するものなのか、積み込み・陸揚げの費用が運賃に含まれるのかどうかということです。この負担範囲によって何種類かの運賃条件がありますので、どの作業が運賃に含まれ、どの作業が荷主の別途負担になるのかを確認する必要があります。

運賃は通常米ドルベースで計算されますが、為替相場や原油価格によって影響を受けます。リスクを軽減するため、船社は通貨調整課徴金(CAF)や燃料費調整料率(BAFもしくはFAF)を課徴することがあります。

傭船契約

船をチャーターする方法には、以下のようなものがあります。

・航海用船契約・船腹傭船契約:荷主が一定の運送区間において、船のスペースの一部または全部をチャーターする

・定期傭船契約:オペレーターである船社が他の船主に対して一定期間の船の使用を申し入れ、自社の定期航路に配船したり、荷主との間に航海用船契約を結んで配船する

・裸傭船:オペレーターが船そのものを賃借りする

運送人の貨物に対する責任

国際海上輸送における運送人の責任は1924年に成立したヘーグ・ルールと、1968年にそれを改正したヘーグ・ヴィスビー・ルールによって規定されており、B/L裏面規約もそれに基づいて記載されています。以下に、運送人の免責事項を挙げます。

・航海過失:船長及び船員による行為が原因で貨物事故が発生した場合

・船舶火災

・一般免責事項:可航水域に特有の危険、天災、戦争、暴動または内乱、差し押さえ等公権力が行う処分、荷送人もしくは運送品所有者の行為、争議行為、救助行為等正当な理由による離路、運送品の特殊な特質または欠陥、運送品の荷造り等の欠陥、起重機等の隠れた欠陥

・航海放棄

海運・貿易実務のデジタル化

EDIとは企業間の商取引をデジタル化し、ネットワークを通じてやり取りする仕組みのことです。かつては専用ネットワークを用いた閉鎖的なものでしたが、インターネットの普及により開放性と利便性を高めています。

しかし、海運及び貿易における実務の多くは未だデジタル化されていません。このことが生産性を著しく下げています。

こうした問題を解決するために、ブロックチェーン技術を用いることですべてのやりとりをデジタル化して分散型の共有台帳上で管理し、最適処理する仕組みづくりが近年具体化しつつあります。それにより、関係者すべてが貨物の輸送状況や現在位置の把握、通関等に関する書類の内容や手続き状況をリアルタイムに把握できる可視性と、グローバル規模でのデータ改ざん防止機能による安全性の確立という2つの機能を両立させることが求められています。

ブロックチェーン技術の導入は、これまでの貿易と物流に関連する様々なビジネスのあり方を根本から変えていくことでしょう。

18:外航海運の歴史と現状~明治以降、日本と世界の動き~

室町時代の対明貿易や、豊臣秀吉・徳川家康による朱印船貿易は相当大きな規模のものでした。この項では、明治以降の日本における外航船社の歩みを概観することによって、現状への理解の助けとします。明治新政府が発足したばかりの頃は、日本の航路を牛耳っていたのはアメリカの会社でした。危機感を覚えた政府は1872年に日本国郵便蒸気船会社を設立し、東京―大阪間の定期航路等を開設します。

民間では岩崎弥太郎が、1871年に九十九商会を興します。三菱財閥の発祥です。同社は1874年に東京に本社を移し、三菱蒸気船会社となりますが、翌年の郵便蒸気船会社の解散を受けて所有船を政府より交付され、40隻以上の船を所有することになります。その後共同運輸会社との争いを経て合併し、日本郵船が誕生しました、日本郵船は1893年にボンベイ航路を開設したのを皮切りに、世界的海運企業の仲間入りを果たしました。

一方、瀬戸内海の70社にも上る中小船主を住友財閥がとりまとめ、誕生したのが大阪商船です。大阪商船も日本郵船の後を追いながら、着実に地位を築いていきます。

三菱との戦いに敗れて解散した日本国郵便蒸気船会社の副社長であった川崎正蔵が興した川崎造船所は、第一次世界大戦後に生じた余剰船を使用するため、自ら海運業に乗り出すことにしました。正蔵の娘婿川崎芳太郎が社長となって、川崎汽船が発足しました。阪神大震災で日本は苦境に陥りますが、同時にこの頃から太平洋航路は豪華客船時代を迎えます。日本郵船もシアトル航路やサンフランシスコ航路に、こうした客船を投入しました、1929のパナマ運河開通後、大阪商船は高速ディーゼル貨物船によるロス経由ニューヨーク急航船を開設し、アメリカ向け生糸の輸出増加に貢献します。その後、同社はさらに業容を拡大していきました。

当時日本が所有する船腹量は世界第3位を占めるところまで来ていましたが、大半が中古船でした。近代化する欧米船社に対抗するため、政府は「スクラップ・アンド・ビルド」政策を取りました。しかし、1937年の国際連盟脱退、1941年の第二次世界大戦開戦により、政府は船舶運営会を発足させ、船舶資源の一元管理を行うようになります。多くの船や人員が供出を求められ、日本の海運業界は莫大な被害を受けました。戦後のGHQの姿勢は非常に強硬なもので、疲弊しきった海運業界は更に苦境に追い込まれます。しかし、1950年に日本船社はようやく外航復帰を認められ、盛り返していくことになります。

ところが、同時に世界の海運業界では大きな転換が起きていました。移民の激減と空運業の台頭による旅客船の需要減少、大型タンカー等の専用船の登場による多角化か専業化への取捨択一の必要性等です。生き残りを期すため、日本海運界でも業界再編が行われました。このときできたのが中核6社体制です。

海運業に対してさらに大きな変革を迫ったのは、1960年代のコンテナ革命です。海陸一貫輸送を可能としたコンテナ革命は、世界中の港湾荷役や陸送方法の変革を促すとともに、貨物輸送に要する時間を飛躍的に短縮させました。これによって世界の主要な定期船航路はコンテナ船に切り替わりました。

この動きに従って、1船社で1航路をやりくりするのが難しくなったため、複数の船社が共同で船を建造し運航するシステムが生まれました。これが現在のグローバル・アライアンスに発展していくことになります。

コンテナによる輸送システムの標準化は、新興工業諸国や途上国の船社の新規参入のハードルを大幅に下げました。このことによって世界中で業界再編が起こり、勢力が入れ替わります。日本でも1999年には、日本郵船、商船三井、川崎汽船の3社体制時代が到来します。21世紀初頭には中国をはじめとするBRICs諸国を中心にコンテナ船の荷動きが世界的に急増します。ここで生じた船腹不足を補うため、コンテナ船の大型化が進みます。

2010年代には、海運業界は世界的な再編期を迎えます。いくつかの大きな動きを経て、2019年末現在では、2Mアライアンス、オーシャン・アライアンス、ザ・アライアンスの3大勢力が、世界の定期船航路の大部分を占めるコンテナ船航路を集約しています。

コンテナ革命によって海上貨物の輸送形態はユニット化の傾向を強め、荷主は積載効率を考えたものづくりや梱包に留意するようになりました。また、船主のスケジュールに合わせた生産・出荷計画を考えるようになります。

船主は他社との差別化をはかるため、港から港だけではなく内陸のポイントまで運べるように鉄道やトラック輸送との接続による複合一貫輸送体制を整え、IT化によって効率化を進めました。フォワーダーはそのサービスを利用し、ドアtoドアの輸送サービスを提供するようにもなりました。

一方、航空輸送サービスは、初期の段階においては運賃が非常に高かったため海上輸送サービスと競合することが少なかったのですが、近年は急速にそのシェアを伸ばしています。現在、海―空―陸を結ぶ複合一貫輸送サービスは目新しいものではありませんが、海運企業を含む多くのロジスティクス企業は市場のニーズに対応するため、より洗練された形での複合一貫輸送サービスや総合物流サービスの構築、サプライチェーン・ソリューションの提供を行っています。

【次回、第5部後編では内航海運とモーダルシフト、SCMとロジスティクスについてお話します。ムダ・ムリ・ムラをなくし必要なものを必要な場所へいかに迅速に安全に届けるか、物流のこれからを考える締めの章となります】