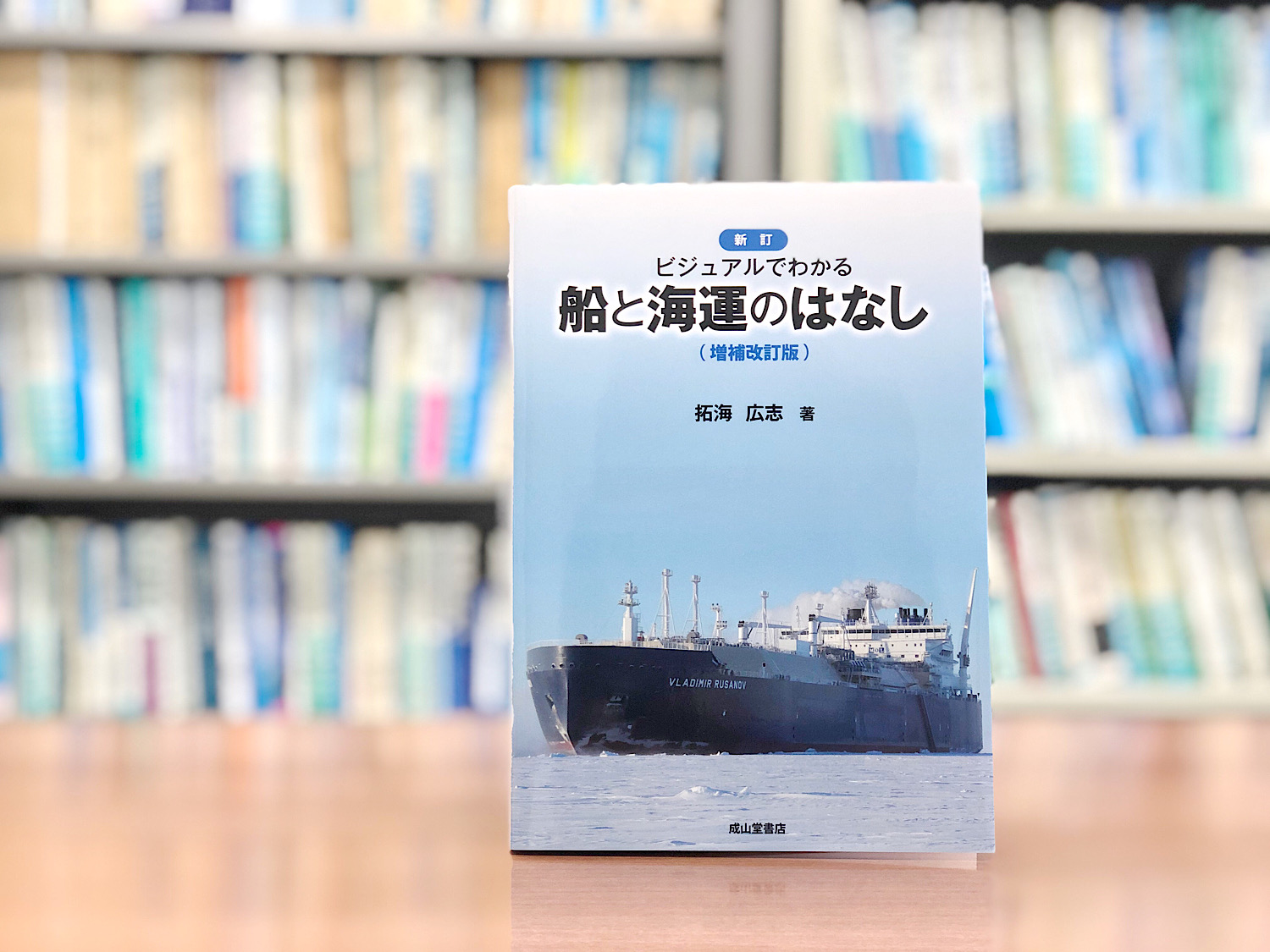

『新訂 ビジュアルでわかる船と海運のはなし 増補改訂版』の内容について引き続き解説を進めます。船と航海、港について一通りの理解をしましたので、いよいよ海運と物流全体についてのお話です、

【今回は、第5部の後編となります。】今回でこの本の解説は終わりとなります。

目次

19:内航海運とモーダルシフト~国内海運の現状と課題~

内航海運の現状

四方を海で囲まれ、小さな島々をたくさん持つ日本は、内航海運への依存度の高い国です。現在でも国内貨物輸送のシェア(輸送トンキロベース)は約44%あります。一方、トラック輸送は約51%です。内航海運の長所として、①低コストで大量輸送が可能、②排出二酸化炭素や窒素酸化物の量が少ない、という点が挙げられます。そこで、日本の国土交通省も交通渋滞緩和と環境対策のため、内航海運と鉄道輸送の比率を上げていくという課題を挙げています。これを、モーダルシフトと呼びます。そのためには、今までトラック輸送に頼っていた生活用品・雑貨等の輸送も内航海運にシフトしていく必要があります。迅速化、リアルタイム追跡等の課題は山積で、内航海運サービス自体の変化が求められています。

内航海運の課題

内航海運業者は中小零細企業が多く、多くが「一杯船主」です。日本の内航海運・港湾運送業界には、特定荷主を頂点とする元請―下請構造が根強いため。運賃の競争が起きにくい構造になっています。そのため、陸上運送に比べると運賃が安いのです。こうした状況下でも業界は輸送効率の向上へ努力を続けてきました。しかし、厳しい労働条件から若年層の定着率は低く、船員の高齢化が進んでいます。内航海運の社会的地位と収益性を高め、若者にとって魅力ある職場を作ることが大きな課題です。

これからの内航海運

モーダルシフトの実現のため、内航海運業界は大きく変わっていく必要があります。業界を再編し、業界内の慣習から脱却すること、輸送・荷役時間の短縮、気象条件によって運航不能になった場合速やかに陸上輸送に切り替えられる態勢の確立等が求められるでしょう。港湾を複合ターミナル化し。内航海運業者は単に港から港へ貨物を運ぶのではなく、陸運企業等との協働により海陸の複合一貫輸送をデザインできるようにならねばなりません。内航海運のメリットは輸送費の安さですが。一方荷役に時間がかかるというデメリットがあります。現在では、JIT配送、B2B、B2C等の台頭によって、これまで以上にスピード・きめ細かい顧客対応・リアルタイム貨物追跡能力が求められるようになりました。こうしたニーズに内航海運が対応するためには、港湾での荷役・陸送との効率的な組み合わせが重要なのです。

離島の暮らしと内航海運

離島では、本土への交通手段が船に限られるところも少なくありませんが、高齢化や過疎化により航路の採算性が落ち、生活必需品の輸送や医療・福祉サービスにまで悪影響を及ぼしています。離島住民にとって航路の維持は死活問題であるのと同様、日本の風土や歴史・文化の維持の面においても、離島航路の意義は大きいものです。

20:SCMとロジスティクス~モノを運ぶということの意味の変遷~

物流からロジスティクスへ

物流という用語は、流通の概念の中で商流とセットで用いられることが多い用語です。双方とも生産と消費のギャップを埋める活動ですが、以下のような関係です。

流通≒生産と消費のギャップを埋める活動

商流:所有と情報のギャップを埋める

物流:空間と時間のギャップを埋める

しかし1980年代に入り、企業の活動がグローバル化すると。部分最適だけを求めていては企業経営が立ち行かなくなってきました。そこで登場したのがロジスティクスという概念です。ロジスティクス:企業全体・サプライチェーン全体における物流と在庫の最適化及び商流の効果向上のために戦略と企画を策定し、それに基づく運営と管理を行うことロジスティクスではサプライチェーンの全体最適を求めるので、コストマネジメントや在庫管理もその観点から行わなくてはなりません。仕組みの中で適正在庫を求めることと。仕組み自体を改善することで適正在庫量を削減することが仮題となります。企業の存続には企業価値と顧客価値を維持し高める必要がありますが、ロジスティクスにもそれに貢献することが求められます。企業価値に対しては売上向上への寄与、総ロジスティクスコストの削減、リードタイム短縮等が考えられます。顧客価値を高める活動としては、顧客経験価値を高め、顧客の満足度と支持を高めることが課題となるでしょう。大災害やパンデミック等に備え、リスクを分散しておく必要もあります。

SCMとロジスティクス

SCMとは、企業全体。あるいは関連企業群によるサプライチェーン全体を統合的に管理し、その最適化を目指すこと(供給連鎖管理)です。その主眼は以下の通りです。

・正確な需要予測を行うことにより、調達と生産・供給を適正レベルにする

・部材・部品の在庫量を低く抑えつつ、必要なときに必要なモノを必要な量だけ適切な筐体で届けられる仕組みの構築

最適化の計算にはコンピュータの力が必要です。製造企業の多くが需要予測・販売計画・需給計画等の分析・計画を行うためにBIとSCPのツールを導入しています。そうして策定した計画に基づいてスケジュールを立て、ERPやMRPを用いて資材・部品の所要量を計算し、製造指図・購買指図を行うのがSCMの実務です。今後はさまざまなビッグデータの活用とAIの進化によって、需要予測の精緻化とSCMの効率化が期待されています。

ECとロジスティクス

EC(インターネット通販)の登場で、販売現場は大きく変わりました。販売者側はロングテール商品を売りやすくなり。顧客側は店舗での買物がしにくい人々も便利に買物ができるようになりました。B2CECの拡大は、従来は店舗までのB2B配送までで簡潔していたサプライチェーンを、顧客の自宅等の指定場所へのB2C配送にまで拡張させました。ECを含む通信販売では、受注処理、商品の在庫保管。流通加工、包装、発送、決済、カスタマーサービスのなどを行う物流センターをフルフィルメントセンターと呼びます。B2C配送のフルフィルメントセンターでは、商品の種類が多岐にわたる上に注文単位が小さいので、きめ細かい作業を効率的に行う必要があります。出荷波動が大きいのもEC物流の特徴です。ムダ・ムリ・ムラを省くためにはEC事業者とフルフィルメントセンター、宅配便業者間の戦略・情報共有が必要です。多品種を小ロットで発送するフルフィルメントセンターは多くの作業者を必要としますが、労働者不足対策としてはオペレーションの機械化も処方のひとつです。また、国境を越えたクロスボーダーECも伸びてくるものと思われます。

ロジスティクス企業

グローバル化とインターネットはサプライチェーンの世界も大きく変えました。グローバル化によって物流のパイプラインは長くなり、ECの登場によってB2Bの世界で完結していたサプライチェーンがB2CやC2Cにまで拡大しました。2000年代に入ってからはIoTの拡がりやAIの進化とビッグデータの活用、ロボティクス、ブロックチェーン技術等がロジスティクスにおける諸課題の解決に寄与するようになってきています。こうした動きに伴い、ロジスティクス企業はグローバル・ネットワーク強化、統合化、サプライチェーン・マネジメントやITエンジニアリングの機能強化、プラットフォーム構築等を進めてきました。その潮流の中で、先進諸国では旧郵政省・公社がロジスティクス企業へと変貌を遂げてきました。従来のB2B取引からB2BやC2C取引を手掛けるようになり、EC事業者本体がロジスティクス・プラットフォーム構築に取り組むケースや、業界外の企業が新規参入してくるケースも増えています。

ロジスティクス産業はインフラ産業でもあり、ロジスティクス企業が提供する輸配送ネットワークは社会インフラそのものであるともいえます。日常・非日常を問わず、ロジスティクス企業が社会に提供する価値は大きくなっています。

ロジスティクスのマッチングとシェアリング

サプライチェーン全体や社会全体を見渡したときに、一企業が独占的にロジスティクスを運営することの弊害についても考慮する必要があります。SCMの本質がマクロとミクロのマッチングであるとすれば、企業間で業務をシェアリングすることで効率が上げることは、社会的に重要な課題です。企業が共同化を進める際にも、それより高次の場所で差別化を行える企業戦略は必要です。しかし同時に、プラットフォームに参画することで共に成長できるエコシステムを作っていく戦略も必要でしょう。

広域流通と域内流通

今日の私たちの生活はモノの広域流通を前提に成り立っています。しかし世界の中では、生活物資を一定の地域における域内流通に頼って生活している人々も多くいます。日本においても、地産地消等による域内流通の活性化の必要性が叫ばれています。これからの物流業を考える上で、こうした地域内の流通への貢献への視点も必要になってくるでしょう。

おわりに~船が運ぶモノと「物語」~

交易とは、人間の集団が未知の世界やそこで暮らす別の人間集団に対する関心から始まったものだと思われます。交易はモノを媒介として表現されますので、モノには様々な『価値』という物語が付与されていくのでしょう。太古より船は人とモノ、そして物語を運んできました。それ故に、船自体にも様々な物語が付加されてきました。グローバル化が進んだ現在でも、それは変わらないことでしょう。長くなりましたが、ここまでのお付き合い、有難うございました!

海で囲まれ、島を多く抱える日本は、海と船に頼って発展してきました。モノが「モノ」である限り、それを運ぶ仕事はなくなりません。世界が激動している今、その歴史を紐解き、現状を見据えて未来への指針を求める。本書『新訂 ビジュアルでわかる船と海運のはなし(増補改訂版)』が、海運業界に関心を抱く皆さんにとってよい導き手となることを願ってやみません。