朝目が覚めて、枕元の時計を見ます。まだもう少し寝られそう……。この時計は電波でいつも時間を合わせてくれているので、狂っている心配はありません。スマホのアラームや、スマートスピーカーに起こしてもらう方も多そうです。ご飯を食べながらTVを見て、出勤中の電車内ではスマホでニュースをチェックし、社内wifiのおかげでノートPCが会議室にそのまま持ち込める。昼休みのコンビニでお弁当を温めてもらう。初めての取引先へスマホやカーナビに案内されて無事到着、家に帰り布団に入って、ラジオを聴きながら寝落ちする……。

これらの技術はみな、電波を利用しています。今や私たちの生活は、電波と切り離すことはできません。でも、目に見えないこの電波について、どこまで知っているでしょうか?「『波』の字があるのだから空気中を伝わる波の一種だろう」「アンテナは高く大きいほど有利なのかな?」「電子レンジは食品の内側から温まるというけど、細かい仕組みは知らないな」等、ちょっとした疑問を抱いたことはありませんか?

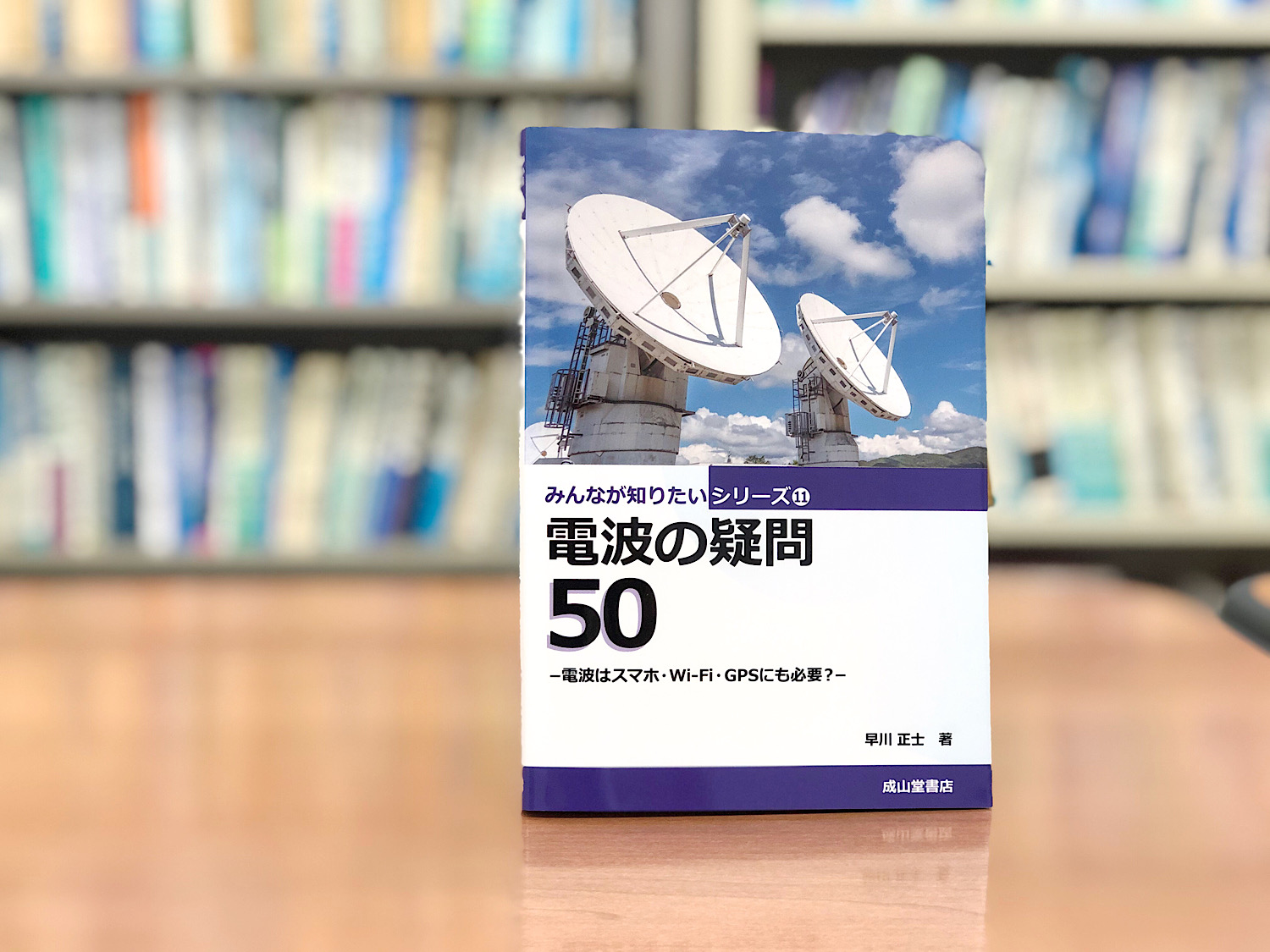

本書『電波の疑問50』は、そんな疑問に答えてくれる本です。

目次

【おススメの読み方:まずは疑問に思ったことの項目を開いてみる!】

「でも、理数系の科目は苦手だったんだよ……」と尻込みされる方もいるでしょう。そういうときは、目次を開いてください。ちょっと知りたいな、と思う項目はありませんか?「昔お祖母ちゃんが『電波は体に悪い』と言っていたけど、根拠はあるのかな?」「伝書鳩の話が電波の本に載っているとは、鳩は電波を感知しているのか!」等、興味を引くような項目があったら、そのページを開いてください。そこが『見えない』電波の世界が『見える』ようになる入口です。

各項目を読み進めていくうちに、慣れない用語に突き当たるかもしれません。著者はそのために、豊富な図表を添えています。図で視覚的に示されたら、見えないものが何となくイメージできたりしてきませんか?

また、繋がりのある項目同士は文中に番号で示されるので、より根本的な解説を参照しながら読み進めることができます。こういうときに栞を一枚挟んでおけば事足りるのも、紙の本の便利なところですね。

【疑問が解消されたら、より基本的な電波のしくみを学んでみませんか?】

このように、初学者の方には興味のある個別の項目から読んでいくことをお勧めしますが、そこから導かれた基本が知りたくなってきた方は、是非最初の項目から改めて読み進んでみてください。

最初の章『電波のきほん』では、電波とはそもそも何なのか、どうやったら発生するのか、どんな特性があるのかを、丁寧に説明しています。後半に比べるとやや歯応えがありますが、「こういう仕組みがこの技術にこのように利用されているのだ」と頭の中でピースがはまった瞬間が味わえます。第一章を読み終えてより理解を深めたくなったら、更なる入門書に手を伸ばせばいいわけです。

有名な実験や人物、電波に関わるトピックがコラムとして挟まれているので、科学雑学本としてもおすすめですよ。科学の目覚めは、日常の中でふと抱いた「これってどういうことだろう?」という疑問にあります。本書は、そんな初学者のための入門書です。本書を読んだあとは、私たちの生活の周りを飛び交っている電波が、少し『見える』ようになっているかもしれませんよ。