これから小型船舶操縦士の免許を取得し、水上のレジャーを楽しもうとされている方、航海術の基本は何だと思われますか?多くの人にとって、海や湖面は日常生活の場ではありません。今どこにいて、水の下には何があるのか、目的地へ向かうにはどちらへ進めばいいのか、常に知っておくことが自分たちの身を守りながら安全に航海することの条件です。つまり、「船の位置を知る」「船の進路を決める」ことが航海術の基本といえます。

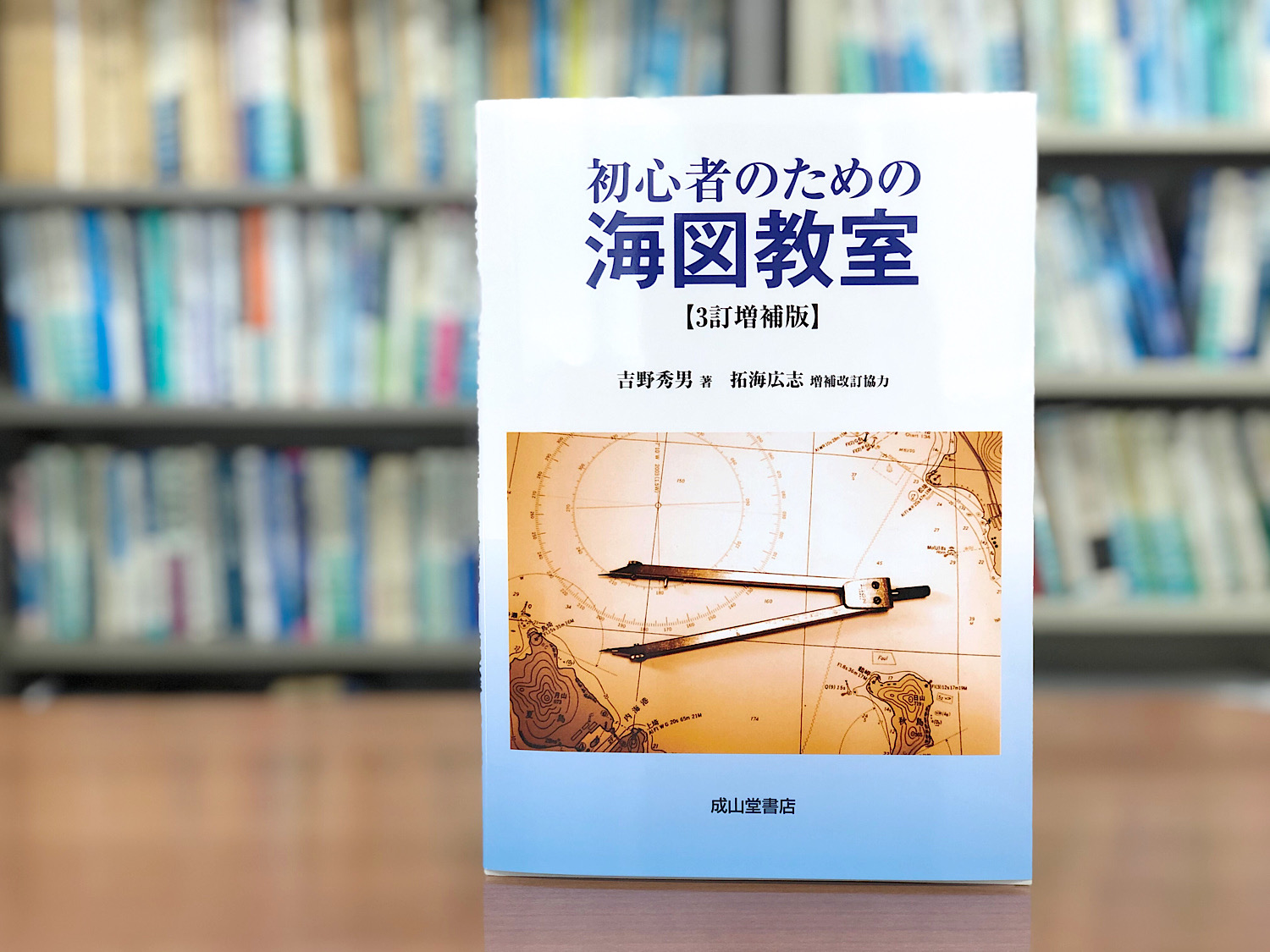

昔から海に出る人々は、様々な道具を用いてこの基本課題に対応してきました。その歩みの結果として、現在では便利な舶用電子機器が開発されています。実際に小型船舶を 操縦される方も、GPSを用いることがほとんどでしょう。しかし、基本をマスターし、海の地図である海図を正しく使いこなして無理のない航海計画を立てられるようになれば、あなたの航海はより安全なものになります。チャートワークは苦手だな、と尻込みしていた方も、この本が基礎の基礎から、海図の世界にご案内します。海図を見るだけで、航海が楽しめるようになれるかも?

【今回は、基本編実践編の2回に分けてご案内します。基本編は「航海計画ってなに?海図って何?」実践編は「航海計画を海図に記入しよう」と題してお届けしますね。】

目次

Ⅰ 航海計画って何?

どんな近距離・短時間でも、航海に出る際には必ず航海計画を立て、それをマリーナや家族に知らせてから出航しなくてはなりません。

Ⅰ-1航海計画

正確な情報をもとにコースラインを設定し、それを海図に記入します。そこから進路と距離を求め、航海計画書を作成します。

Ⅰ-2海図

日本語版の海図は海上保安庁が作成しています。縮尺や図法によって種類があり、目的に合わせて使用できます。

・縮尺による分類:縮図、航洋図、航海図、海岸図、港泊図、分図

・図法による分類:平面図、漸長図

・ヨット・モーターボート用参考図 ※(一財)日本水路協会 発行

Ⅰ-3 水路書誌

・水路誌:気象・海流・潮流や航路や沿岸・湾岸の状況が詳細に載った水路の案内書。主に大型船用

・特殊書誌:航海や停泊の参考になる書籍類

・プレジャーボート・小型船舶用港湾案内 ※(一財)日本水路協会 発行

Ⅱ 航海計画を立てよう!

Ⅱ-1 出向前の準備

慣れた場所だからといって、事前準備を怠れば事故に繋がります。綿密な準備を!

・航海計画を立てる前の準備と心得

以下のような事項を考慮して計画を立てる

自分の乗っている船の要目と航海能力、航海中に予想される気象・海象の変化、運航者の経験と能力、同乗者の人数と構成

・情報の収集

①気象・海象の情報 ②航海予定海域の状況 ③寄港地の状況 ④予定水域付近の関係法規

Ⅱ-2 出向前の準備・点検と搭載品

一旦海上に出れば、すべての責任は船長にあります。常に船長自ら点検を行い、万全であると確認できてから出航しなければなりません。

・船体・機関の整備と点検

船体:損傷個所はないか?開口部は閉鎖できるか?等

機関設備と機関室:機関は定期的に専門家の整備を受けること

・積み込み品の確認

・天気予報とその傾向の把握

Ⅱ-3 航路の選定

安全であること、経済的であることを大前提として航路の選定を行います。航海計画を立てるには、まず海図上にコースライン(予定線:針路と変針点)を記入しますが、決定時には以下のような事項を海図上で検討します。

1.安全な離岸距離と変針点:船はできるだけ直線で航行するのが望ましいが、安全上適当でない場合は変針点を設定し、針路を変える。

2.航海距離と所要時間:コースラインを記入したら、全航程を測定する。デバイダーを用いて出発点→変針点→変針点というように直線距離を測り、合算して算出。単位はマイル。このマイル数と自薦の巡航能力から、所要時間を算出。

3.狭い水道や危険水域の航行

狭い水道・河川等:逆潮に注意!

危険水域:避けられない場合は見張りを厳重に、安全な速力で!

4.避難港の選定と錨泊の注意

海上の天候は陸上より急変しやすいので、何時でも荒天との遭遇を念頭に!

Ⅲ 海図って何?―海図の基礎知識―

海図と水路図誌は、旅行に例えるなら地図と旅行ガイドです、日本の海図と水路図誌は海上保安庁海洋情報部から発行され、変更があれば改訂報告がされています。時々チェックして、最新のものに更新しましょう。

Ⅲ-1 平面図と漸長図

1.平面図:その範囲を平面とみなして書いた海図

2.漸長図:北(南)極点に収斂する子午線(経度線)を平行線で表し、緯度線はその経度線に直角に交わるようにして表す図法で書いた海図。通常、航海で使用するのはこの漸長図

Ⅲ-2 漸長図の緯度と経度

海上の船の位置(船位)は緯度と経度で表します。単位は度(°)と分(′)です。

1.緯度と緯度目盛

緯度:赤道から南北にどれだけ離れているかを、90度ずつに分割して表す

緯度目盛:1度は60分。1分の長さを1海里(マイル)。1マイル=1,852m(陸上のマイルとは違うので注意!)

2.経度と経度目盛

経度:イギリスのグリニッジ天文台を通る子午線を0度とし、東西に180度ずつ分割してどれくらい離れているかを表す。東西の180度線は同じ(日付変更線)

経度目盛:1度は60分。緯度は距離の単位としては使わない

3.緯度と経度の表示

表示:分は小数点以下1位まで。秒は使用しない

表記・口頭:必ず緯度→経度の順。海図記入時も厳守し、習慣づけよう!

例:北緯30度-04.5分、東経134度-12.0分

=30°-04.5′N、134°-12.0′E

Ⅲ-3 海図の緯度と経度の表記について

日本付近の緯度は北緯、経度は東経ですので、この本では南緯と西経についての説明は省略します。

1.緯度:海図の左右についている目盛が緯度目盛。下から上に向かって増加。記入時は必ず小数点以下1桁を表記すること

2.経度:海図の上下についている目盛が経度目盛。左から右へ向かって増加

3.海図作業(チャートワーク)上の注意事項

・距離を測るのは緯度目盛だけ

・分は00.0′のように0を必ず書く

・慣れるまでは緯度は下から上、経度は左から右へ数えながら確認

・緯度線・経度線を引くときは鉛筆でマーキングしてから定規を当てる

Ⅲ-4 コンパスカードとコンパス図

海図には、何か所かにコンパス図が記入されています。外側の目盛の☆印は真北を指しています。これが真方位の目盛です。内側の目盛の矢印は磁北を指しています。これが磁針方位の目盛です。

・コンパスの目盛

コンパスの目盛の表示には「点画式」と「360°式」がある。現在は公社が一般的

・真方位式

地球の北極を指す方位を000°とした右回り方位

・磁石方位と偏差

磁石の北は北極点とは一致しない。磁石が指す北を磁北といい、真北との示度の差を偏差という。地球上の位置によってかなり異なる

・偏差の修正

磁針方位に偏差を修正すれば真方位になる。その場合、偏差値をEはプラスし、Wはマイナスする

・コンパス方位と自差

船のコンパスで測った方位や針路を、コンパス針路と呼ぶ。磁気コンパスは周囲の磁気の影響を受けて揺れるが、その揺れがコンパスの自差

・自差の修正

自差も偏差と同じ符号を使用。コンパスの北が磁北より右に偏していれば偏東自差でE(+)、左なら偏西自差でW(-)

・コンパス誤差とその修正

コンパス誤差とは、偏差と自差を合わせた誤差、つまり磁気コンパスの指す羅北と真北との差。偏東誤差E(+)、偏西誤差W(-)の符号をつける

・方位の読み方

コンパス図の方位は中心から外側に向かった方位

Ⅲ-5 海図図式

海図も地図同様、記号や略号等が定められています。これを海図図式といいます。

Ⅲ-6 航路標識と灯質

航路標識とは沿岸・水道等の航行や出入する際に船の安全を守るため、灯光、形象、色彩、音響、電波等によって航路や障害物などを表示する施設です。多種類の航路標識があり、形状や色によって識別されています。

・浮標:航路や危険な場所などを知らせる

・灯質:灯台や灯標などが船に様々な情報を伝えるための、光り方や色

Ⅲ-7 海図用具とその使い方

・鉛筆と消しゴム

・三角定規

海図用三角定規は二枚一組。通常A定規とB定規と呼ばれる。Aが直角・60度・30度の直角三角形、Bが直角と45度の二等辺三角形。

・デバイダー

鋼製で両先端が尖っており、二股で開閉は自由。海図の左右の緯度尺で距離を測ったり、緯度尺で測った距離を海図に記入するときに使用

【今回は、航海計画の基本と、航海計画を立てる際に必要な海図の基礎知識についてお話しました。次回の実践編では、海図に航海計画を書き込んでいく作業についてご説明しますね】